Antriebslosigkeit, Schlafprobleme, innere Unruhe oder depressive Verstimmungen – viele Menschen kennen diese Beschwerden. Was kaum jemand vermutet: Der Ursprung liegt oft nicht nur im Kopf, sondern auch im Darm. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder sogar Demenz eng mit körperlichen Prozessen zusammenhängen – etwa stillen Entzündungen, Hormonungleichgewichten oder einer gestörten Darmflora (Hjorthoj et al. 2017; De Hert et al. 2018).

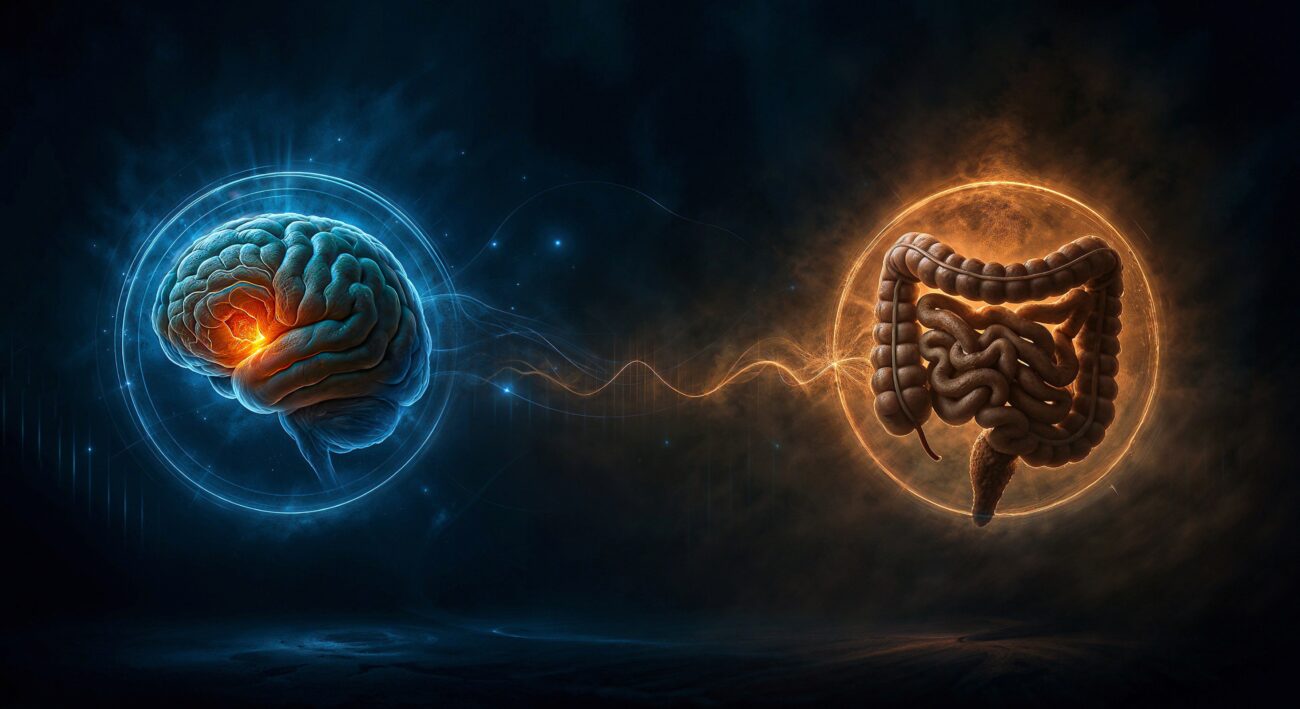

Denn unser Darm ist mehr als ein Verdauungsorgan: Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse steht er in ständigem Austausch mit dem Gehirn, dem Hormonsystem und dem Immunsystem. Damit beeinflusst er direkt unsere Stimmung, unsere Stressverarbeitung, unseren Schlaf – und sogar unsere kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration und Gedächtnis.

Was ist Mikrobiom

In unserem Verdauungstrakt leben über 100 Billionen Mikroorganismen – vor allem Bakterien, aber auch Viren und Pilze. Dieses sogenannte Mikrobiom ist ein hochkomplexes Ökosystem, das weit mehr leistet als nur bei der Verdauung zu helfen. Es beeinflusst zentrale Prozesse im Körper:

- die Immunabwehr

- die Bildung lebenswichtiger Vitamine, etwa der B-Vitamine und von Vitamin K

- die Produktion von Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin und GABA

- unsere Stimmung, unser Schlafverhalten und unsere Stressresistenz

Erstaunlich, aber wahr: Der Großteil des „Glückshormons“ Serotonin wird nicht im Kopf, sondern im Darm gebildet – bis zu 90 % des körpereigenen Serotonins entstehen dort. Dieser Botenstoff ist entscheidend für unsere Stimmung, unseren Schlaf und unser inneres Gleichgewicht.

Doch das ist nur ein Teil der Wirkung:

Ein gesundes Mikrobiom produziert auch kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat. Diese wirken entzündungshemmend, stärken die Darmschleimhaut und können über die Darm-Hirn-Achse direkte Signale ans Gehirn senden (Foster & Neufeld, 2013). Auf diese Weise beeinflusst der Darm nicht nur die Verdauung – sondern auch, wie stabil, gelassen oder erschöpft wir uns fühlen.

Auch auf genetischer Ebene mischt das Mikrobiom mit. Bestimmte Bakterien erzeugen Stoffwechselprodukte, die darüber entscheiden, welche Gene in unserem Körper aktiv werden. Dieses Zusammenspiel nennt man epigenetische Steuerung – und es zeigt, wie weitreichend die Rolle der Darmflora wirklich ist.

Die Darm-Hirn-Achse

Der Darm und das Gehirn stehen in ständigem Austausch – über drei zentrale Systeme: das autonome Nervensystem (v. a. der Vagusnerv), die Stressachse (HPA-Achse) und das Immunsystem mit entzündungsfördernden Botenstoffen (Zytokinen).

Diese Kommunikation verläuft in beide Richtungen:

- Von oben nach unten: Psychischer Stress kann Magen-Darm-Beschwerden wie Reizdarm, Blähungen & Appetitverlust auslösen

- Von unten nach oben: Gestörte Darmflora kann Ängste, Depression oder Konzentrationsprobleme begünstigen

Dysbiose: Darmflora aus dem Gleichgewicht

Eine gestörte Darmflora (Dysbiose) kann entstehen durch unausgewogene Ernährung, chronischen Stress, Medikamente wie Antibiotika oder Protonenpumpenhemmer und Infektionen.

Die Folgen:

- Verminderte Artenvielfalt

- Zunahme entzündungsfördernder Bakterien

- Leaky Gut: Die Darmschleimhaut wird durchlässiger

- Neuroinflammation: Entzündungsprozesse erreichen das Gehirn

- Reduzierte Produktion von Neurotransmittern

- Störungen der neuronalen Kommunikation mit Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen

Betroffene erleben oft eine Kombination aus Magen-Darm-Beschwerden (Blähungen, Völlegefühl, Reizdarm) und psychischen Symptomen wie innerer Unruhe, Antriebslosigkeit, Schlafproblemen oder Angstzuständen.

Fazit: Der Darm denkt mit

Ein gesundes Mikrobiom schützt unsere psychische Gesundheit. Gerät es aus dem Gleichgewicht, können Stimmung, Schlaf, Denkfähigkeit, Resilienz – und auch die Gedächtnisleistung – deutlich beeinträchtigt werden. Die Darm-Hirn-Achse ist ein hochsensibles Kommunikationssystem, dessen Beeinflussung neue Wege in der ganzheitlichen Therapie und Prävention psychischer und neurodegenerativer Erkrankungen eröffnet.

Im nächsten Teil dieser Serie erfahren Sie, welche typischen Veränderungen im Mikrobiom bei Depression, Angst, ADHS oder Demenz nachgewiesen wurden – und was dies für die Praxis bedeutet.

Quellenverzeichnis:

Foster, J. A., & Neufeld, K.-A. M. (2013).

Gut–brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression.

Trends in Neurosciences, 36(5), 305–312. https://doi.org/10.1016/j.tins.2013.01.005

Hjorthøj, C., Stürup, A. E., McGrath, J. J., & Nordentoft, M. (2017).

Years of potential life lost and life expectancy in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis.

The Lancet Psychiatry, 4(4), 295–301. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30078-0

De Hert, M., Correll, C. U., Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Cohen, D., Asai, I., … & Leucht, S. (2011).

Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care.

World Psychiatry, 10(1), 52–77. https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2011.tb00014.x

Mörkl, S., Wagner-Skacel, J., Lahousen, T., Lackner, S., Holasek, S. J., & Bengesser, S. A. (2018).

The Role of Nutrition and the Gut-Brain Axis in Psychiatry: A Review of the Literature.

Neuropsychobiology, 79(2), 80–88. https://doi.org/10.1159/000492762

Mörkl, S., Butler, M. I., Holl, A., Cryan, J. F., & Dinan, T. G. (2020).

Gut microbiota and the microbiota–gut–brain axis: implications for new treatment strategies in psychiatry.

Molecular Psychiatry, 25, 2462–2471. https://doi.org/10.1038/s41380-020-0726-3